2016年3月15日,中国商飞公司副总经理、ARJ21新支线飞机项目总指挥罗荣怀,ARJ21新支线飞机项目总质量师孙善福一行赴上飞公司进行调研。

对上飞公司的生产管理情况,罗荣怀很关心,走进飞机总装车间工具间、130班组,物流中心标准件库房等地,问了“库房有没有温湿度要求?”“什么叫生锈,有没有判据,怎么除锈?”“工具上的英文都看得懂吗?”等一系列极其细致的问题。公司高层注重的,是操作的制度化、人员的职业化等环节。此外,和制造、工艺、质保三方面人员一起,双方还开展了座谈。

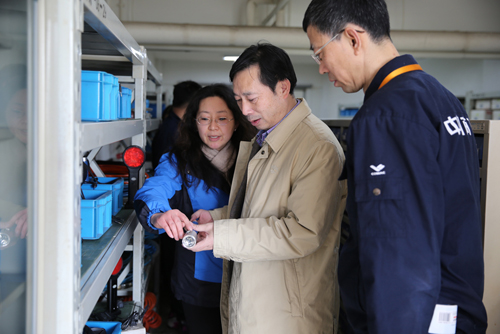

工具间管理从一个顶铁看起

车间工具间管理怎么查?从简单的一个顶铁,也许能窥知一二。

“这个顶铁,有没有储存条件规定?有地方生锈,有没有清洁要求,有没有油封要求?”拿起工具间里的一块顶铁,罗荣怀的问题问得很细。看似不起眼,但小小的一块顶铁,却对铆接质量有着相当的影响,要保证铆接质量,保证工具质量是第一步。

在得到相应回答后,罗荣怀要求的还是一个操作制度化问题。习惯要上升至制度层面,相关的操作要有判定标准,凡事都要有据可查。责任心的维持,要依靠制度的执行得以有效延续。

当看到库房中一批正待进行防锈处理的钻头时,罗荣怀关注的点同样很细:“防锈操作是定期还是非定期?什么叫生锈,有没有判据,怎么除锈?谁来除锈,有没有相关的资质要求?防锈剂、清洁剂有没有技术要求,有没有储存要求?”

有着相当长时间的车间管理经验,罗荣怀提醒现场人员:“刃具质量对装配孔的光洁度、垂直度等非常重要,产品细节,是靠工具来实现的。”看似简单的工作,深究起来,处处与产品质量有关。形成职业化、专业化的人员,很重要。

与现场人员谈心

走进130工位,罗荣怀询问了年轻的班组人员工具使用的问题。

“这些全是进口工具,都会操作吗?上面的英文都看得懂吗?”

长期使用,班组人员对所用工具都有相当程度的了解,但关于职业技能的延续性,除了言传身教外,需要加强制度规范的要求。对于工具的标识说明,除了一些英文说明外,需要有中文解释,便于现场人员更好理解。

同时,针对一线生产班组,罗荣怀更是语重心长地诉说了自己当年在基层工作时的经历,并提出了三点要求。一是工作中干错了并不怕,有错很正常,但出错了一定要及时报告,采取相关处理措施;二是工作要先学习,只有真正学会了一定的技能知识,才不会一直做错事;三是加强协作,造飞机是一个系统工程,任何一件事,一个人不干下来,大家要互相帮助。

“要搞好一个企业,需要每个人努力;要搞垮一个企业,一个人就可以。”简单的话,值得深思,任何一个国家,研制飞机都需要经过一个艰苦的过程,这是成长中的阵痛,需要众人咬着牙把它做好。

把制度管好,督促落实,提供技术支持,这条路将走得很远。

走进标准件库房检查

“你帮我查下这批零件,进库多少,出库多少,这边还剩下多少,我要看一看。”

在位于飞机总装车间的物流中心标准件库房,罗荣怀一行看得很多,并随机抽查了一批标准件。“入库612,出库203,库存409。”很快,库房管理员调出了物流清单,而现场的检查,甚至进行了清点。

“数数是不是对。”当清点最终是409个时,说明管理无误。而库房自行对垫片等标准件每100个一扎的措施,更是便于清点发货的方法。

“这里有没有温湿度要求?”“有,这边就有计量。”

“定期多少时间盘点一次?”“每个月清点,这边都有记录。”

问得很多,现场一一回答,可以看到,标准件库房的管理做得很到位,而对于最小库存量等事宜,相关的安全库存课题也正在研究中。

不久前被评为中国商飞级别的精益班组,这里的管理工作也在不断进行优化,在库房门口通往二楼的楼梯旁,一个物料滑梯装置被设计出来,为的是便于二楼人员搬运物料。先把物料从这里滑下去,人员再走下来,同时提高了安全性。

有话大家说的座谈会

坦诚相见,一起讨论工作中遇到的问题,接下去的座谈会,主要针对思想认识、管理技术等方面,上飞公司副总经理余泽民、相关部门负责人及操作、工艺、质保人员一起参加商讨。

有现场操作人员提出了一类多余物产生隐患,现场标准件报废流程相对复杂,遇到一些改装工作时出现的标准件需求,配送多了“走流程”需要耗费很大时间,造成管理困难。也有工艺人员提出装配大纲中多余物检查设置的节点问题,定多长时间设置,还是在关键位置操作时设置。

针对多余物问题,除了检查要求外,罗荣怀关注到了一些细节,比如操作空间内照明,如果亮度不够,同样影响现场检查。同时,对于做得好的班组及人员,需要有一定的奖惩机制,调动全员的工作积极性。余泽民同样指出在装配过程中,要更加关注封闭区域的多余物检查。

此外,对于生产中的一些专项技术问题,会上进行了讨论,同时将在后续专题工作中进行重点关注。

而所有的一切,最终也是一个目的,从技术、监督、培训等各方面提高生产效率与产品质量,让操作人员更好地创造出价值。